王大叔今年 58 岁,退休后日子过得 “随性”:每天晚上抱着手机刷剧到凌晨一两点,觉得 “年纪大了觉少”;中午常把前一晚的剩菜热一热当午饭,图省事又不浪费;除了下楼取快递,大部分时间都窝在沙发上大业证券,连邻居约散步都推脱 “懒得动”。可上个月的一个下午,他突然胸口发闷、后背发紧,家人赶紧送他去医院,检查后医生说他血管已有轻度硬化,若再不改掉这些习惯,心梗风险会大幅升高 —— 这并非个例,很多中老年人都在被不起眼的习惯悄悄 “伤着心”。

一、不起眼的习惯,为何会增加心梗风险?

一、不起眼的习惯,为何会增加心梗风险?心梗并非突然发生,而是长期不良习惯对心脏 “日积月累” 的伤害。世界心脏联盟曾发布研究,对 30 万 50 岁以上人群追踪 5 年发现:长期保持不健康生活习惯的人,心梗发生率是健康习惯人群的 3.2 倍。50 岁后,人体血管弹性会逐渐下降,动脉粥样硬化风险升高,心脏泵血能力也不如年轻时,此时不良习惯带来的负担,会比年轻时更易触发心梗。

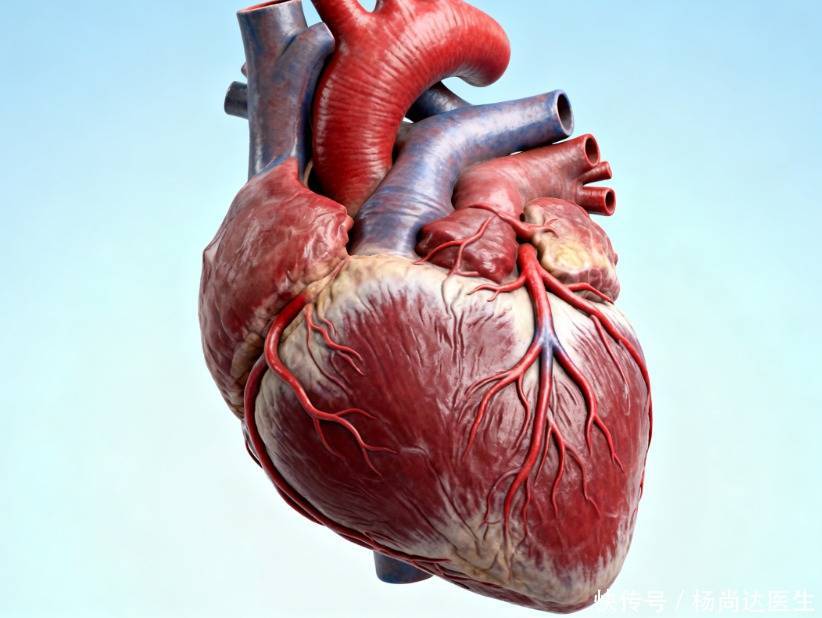

心脏的正常运转依赖稳定的节律与健康的血管:规律作息能维持血压、心率的平稳,健康饮食能减少血管内脂质堆积,适度活动能促进血液循环给心肌供氧。可一旦这些习惯 “跑偏”,血管会慢慢失去弹性、管腔变窄,心肌供血逐渐不足,当斑块破裂形成血栓堵塞血管时,心梗就可能突然发生。像王大叔那样熬夜、吃剩菜、久坐,正是一步步给心脏 “添负担”。

二、50 岁后,牢记护心 “三不做”

二、50 岁后,牢记护心 “三不做”1.不做 “熬到深夜” 的 “夜猫子”

不少中老年人觉得 “退休了不用早起,晚点睡没关系”,却不知熬夜是心脏的 “隐形杀手”。人体在夜间会进入修复状态,若凌晨 1-3 点还没入睡,交感神经会持续兴奋,导致血压突然升高、心率加快大业证券,心脏需要更用力地泵血,长期如此会让心肌处于 “过度劳累” 状态。

50 岁后血管本就开始老化,熬夜带来的血压波动会加速动脉粥样硬化,还可能让血管内已形成的斑块变得不稳定。王大叔熬夜后常觉得 “早上起来头晕”,其实就是血压异常的信号 —— 若长期忽视,当血管斑块破裂时,血栓会迅速堵塞冠脉,心梗风险会比规律作息者高 2.8 倍。建议 50 岁后尽量固定作息,晚上 11 点前入睡,即使睡不着也别刷手机,可闭目养神帮身体进入休息状态。

2.不做 “重盐重油” 的 “省事食客”

“剩菜不扔、重口下饭” 是很多中老年人的习惯,却不知这会让血管 “变脆变硬”。剩菜反复加热会让盐分浓缩,高盐饮食会导致水钠潴留,增加血容量,进而升高血压;而剩菜中的油脂氧化后会产生有害物质,加上很多中老年人爱吃的油炸、红烧菜,会让甘油三酯、胆固醇在血管壁堆积,慢慢形成动脉斑块。

50 岁后代谢速度下降大业证券,身体分解油脂、排出盐分的能力变弱,这些 “负担” 更易在体内堆积。比如王大叔常吃的剩菜红烧肉,每 100 克就含近 20 克脂肪,长期吃会让血管管腔越来越窄,心肌供血不足的情况逐渐加重,一旦斑块堵塞冠脉,就可能引发心梗。建议尽量吃新鲜烹饪的食物,每天盐摄入量控制在 5 克以内,少吃油炸、腌制食品,多搭配蔬菜、杂粮,减轻血管负担。

3.不做 “久坐不动” 的 “沙发懒人”

“坐着多舒服,动了反而累”—— 这种想法让很多中老年人陷入 “久坐陷阱”。久坐时身体血液循环速度会减慢,血液在下肢血管易淤积,不仅可能形成下肢血栓,还会导致心肌供血量减少,心脏为了维持供血,会不自觉地 “加大工作量”。

50 岁后肌肉量逐渐流失,久坐会让肌肉进一步松弛,身体代谢能力更差,血管弹性也会跟着下降。王大叔每天窝在沙发上超过 8 小时,检查时发现下肢轻微水肿,就是血液循环不畅的信号 —— 若长期久坐,冠脉血流会更慢,斑块脱落形成血栓的风险也会增加,心梗发生率会比每周运动 3 次以上的人高 1.9 倍。哪怕每天只起身活动 3 次,每次 10 分钟,比如绕着客厅走几圈、做几个简单的伸展动作,也能帮血液循环 “动起来”,减轻心脏压力。

三、50 岁后,这样养出 “强心脏”

三、50 岁后,这样养出 “强心脏”除了避开 “三不做”,养成几个小习惯也能护心:每天固定作息,早上 7 点左右起床、晚上 10 点半准备入睡,让心脏适应稳定节律;买菜时多挑新鲜的蔬菜、鱼类和豆制品,少买加工肉和预制菜,做饭时用蒸、煮代替油炸;饭后别马上坐下,可在阳台走 5 分钟,每周再抽 3 天,每次花 30 分钟去公园快走或打太极,循序渐进增加活动量。

王大叔经过调整,现在晚上 11 点前准时放下手机,中午吃新鲜做的蔬菜和杂粮饭,每天还会跟邻居走 1 小时,再去复查时大业证券,血压和血脂指标都平稳了不少。50 岁后,心脏就像一台 “用了大半辈子的机器”,经不起不良习惯的 “磨损”—— 别让熬夜、重口、久坐这些不起眼的习惯,悄悄增加心梗风险。记住 “三不做”,养成护心小习惯,才能让心脏稳稳地为健康 “续航”,给晚年生活添一份安心。

联丰优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。